※この記事にはJACリクルートメントやマイナビのプロモーションを含みます

どうも!こんにちは、1児の数学教師です。(^o^)/

今から限りある人生の過ごし方についての授業を始めたいと思います。

みなさんは、今の職場に満足していますか?

そう聞かれて、「はい!仕事の満足感を感じています」と答える人の方が少数派ではないでしょうか。

多くの人は、仕事に不満を抱えながら、惰性で今の仕事を続けている人が多いと思います。

かつての日本では、

・いい会社に入れば一生安泰

・会社が社員の面倒を見る

という終身雇用の考え方が主流でした。

しかし、時代は大きく変化し、今やトヨタやKDDI、富士通を始めとした日本のトップ企業の社長たちが終身雇用の維持は困難だと公言する時代に。

もはや「会社に使われる」時代は終わりを告げ、私たち一人ひとりが自分らしい働き方を能動的に考え、キャリアを形成していく必要に迫られています。

この記事のタイトルにもあるように「仕事を選ぶ」ということは、「人生を選ぶ」ということ。

自分が

✅️どんなことをしているときが楽しいのか

✅️どんなことにやりがいを感じるのか

✅️どんなことに夢中になれるのか

✅️どんなことで充実したいのか

ということを考えると、仕事の価値観は、人生の価値観と言い換えてもいいと思います。

このブログでも発信している、「大転職時代」をどう舵取りをするかを真剣に考える必要があります。

しかし、

・今の仕事にやりがいはあるけど、上司とのそりが合わない…

・会社の方針に疑問を感じてきたけど、転職して次の会社がブラックだったらどうしよう…

・給料はいいし将来安泰な会社だけど、裁量が少なくて、やりがいがない…

・こんな会社も嫌だ。けど、自分のやり方が次の会社と合わなかったらどうしよう…

と踏み出せずにいる人が多くいるのが現実です。

やりがい、年収、人間関係、ワークライフバランス、会社の将来性、働く環境など、何かを得ると何かを失う。

転職とは“トレードオフ”なもの。

だから、何かしら会社に“不満”があっても、我慢して働くのが仕事というもの。

そう自分に言い聞かせ、心をすり減らしながら日々悶々と働いている人が世の中にはたくさんいます。

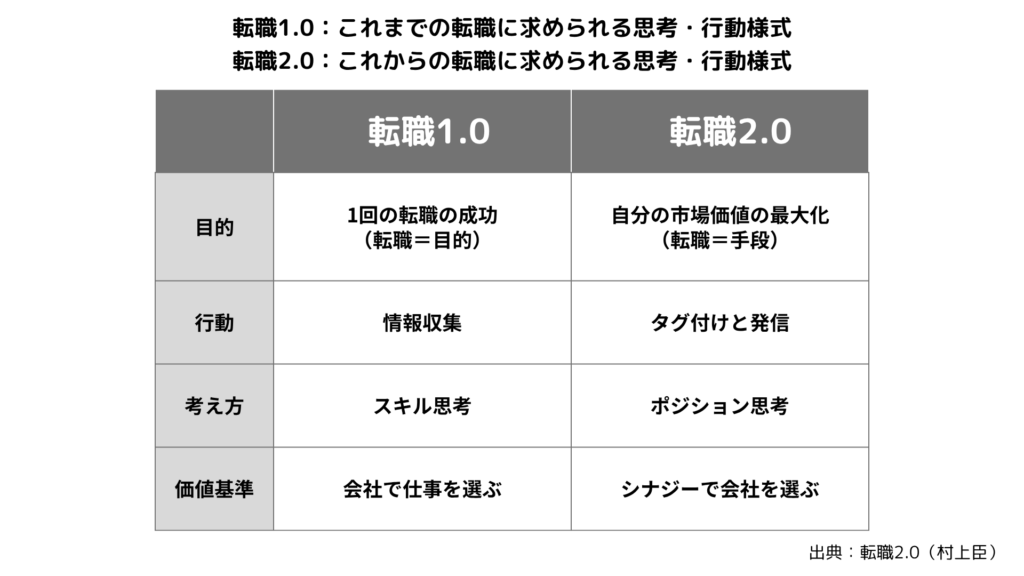

この記事では、これまでの転職(転職1.0)と、これからの時代の転職(転職2.0)の考え方の違いをお伝えしていきます。

ぜひ最後まで読んで、明日から実践できるヒントをつかんでください。

私は15年以上公立高校の教師として数学を教えていましたが、そのときの働き方に疑問を感じ、国立大附属高校に転職しました。今まで偏差値40未満の学校から偏差値70以上の学校に勤務し、5000組以上の生徒や保護者と関わってきました。子育てや家族のありかたは本当に千差万別です。そういったことを考える中で

- 教師として生徒との向き合い方

- 自分の家族との向き合い方

- 自分の人生との向き合い方

について考えさせられることも多く、「人生には限りがある」という当たり前のことを意識するようになりました。

私はもともと貧乏性でお金に対してケチケチしてるタイプでした。

しかし、結婚して子どもが生まれたことで、改めて自分の人生計画を見つめ直すことに。

その結果、「家族で思い出を作ることにお金を使いたい」と思うようになったんです。

そこからは、お金について学び始めました。

ファイナンシャルプランナーや簿記などの資格を取得し、NISAを活用して投資もスタート。さらに、夜間の大学院にも通い、自分の教員免許を専修免許へとステップアップ。

おかげで、大学院卒の給与体系に移行することにも成功しました。

- 給与収入

- 資格手当

- お金の知識

- 配当金

のバランスをとりながら、年々収入を増やすことに成功しています。

今回の授業のテーマは【「仕事を選ぶ」=「人生を選ぶ」、新しい転職の考え方【転職2.0】】についての内容です。

あらためてこのブログで紹介している、転職の大原則をお伝えしておきます。

①転職は後出しジャンケンと同じ

②転職にはリスクがあるけど、転職活動はノーリスク

この大原則を踏まえて、転職は「一度きりのゴール」ではなく、自分の市場価値を高め、望むキャリアを実現するための「手段」としていく「転職2.0」と呼ばれる考え方を学んでいきましょう。

これは「転職2.0(村上臣)」で紹介されているものです。

本記事では、この「転職2.0」の考え方に基づき、自分自身の「強み」や「経験」を明確にし、「タグ付け」することで、あなたに最適な職場を見つけ、キャリアアップを実現するための具体的な方法を解説していきます。

もう苦手な職場で我慢し続ける必要はありません。自分を最大限に輝かせ、幸せなキャリアを築くためのヒントを、ぜひこの記事から見つけてください。

- 正しい転職の価値観

- 正しい転職の方法論

を知れば、これまでの経歴に関係なく、誰もが、望み通りのキャリア”を手にすることができます。

転職は「自分の市場価値を最大化すること」目的にする

自分の市場価値を最大化するために転職を手段として活用しましょう、というのが今回の授業の結論です。

転職の考え方をアップデートする

「転職2.0」とはなにか?

これまでの転職1.0とこれからの転職2.0はそもそもの目的が違います。

●転職1.0の目的:1回の転職の成功(仕事を変えることが目的)

●転職2.0の目的:自分の市場価値の最大化(仕事を変えることは手段)

一昔前までは、ほとんどの会社が終身雇用制度を採用し、転職をしてもせいぜい1回だけという時代だったので、転職で成功することに大きな意味がありました。

しかし、現在では会社の寿命よりも個人の労働寿命の方が長くなっており、定年するまでに何度も転職を経験するのが当たり前になっています。

つまり、これからの時代は、転職の目的が「仕事を変えること」であってはなりません。

転職の本当の目的は「自分の市場価値の最大化」であり、転職はその手段と捉え直すべきだというのが、転職2.0の軸です。

そういった意味で転職1.0は

・計画性のない転職

・勢い任せの転職

・目先の条件に振り回された転職

・後悔を生みやすい転職

といった考え方が多かったです。

それに対して転職2.0は

・逆算型の転職

・戦略的転職

・目的をもった転職

・満足度の高い転職

といった考え方になります。

また当然目的が変われば、「行動」、「考え方」、「価値基準」、「人間関係」も変わってきます。

転職には「方法論」がある

今は国公立大学でも推薦入試が増えてきているのをご存知ですか?

高校の3年間で

✅️どういったことに取り組んで

✅️どういった成果を残して

✅️自分の成長にどう繋げたのか

✅️自分の強みは何なのか

などをアピールします。

「でも私、強みも実績もないんです……」

こんな相談をしてくる生徒も一定数います。

おそらく転職市場においても、同じ悩みがあり、なかなか転職に踏み出せない人も多いんじゃないでしょうか?

しかし、安心してください。

❌️自分には強みや実績がない

⭕️自分の強みや実績を明確にするための方法を知らなかった

ということです。

転職2.0の最大の特徴は、何より「方法論」に落とし込んでいる点。

しかも、その方法論の多くが誰でもすぐできるけど、日本人の99%はやっていないというものです。

やるだけで周りに差をつけることができます

みなさんはただ知らないだけで、既に「我慢しない働き方」が手に入る時代が到来しています。

何も我慢せずに、やりがい、人間関係、年収、ワークライフバランス…望み通りのキャリアを手にできるということを多くの人に知ってほしいんです。

かつての労働環境と現在の労働環境の違い

「転職1.0」の時代は、「転職」と「妥協」はセットだと考えられていました。

・有名企業で給料もいい代わりに、深夜遅くまで働かないといけない

・自分のペースで働けるし、やりがいもあるけど、年収は高くない

このように、あちらを立てればこちらが立たずが当たり前であり、すべての希望を満たすのは非現実的だと考えられてきました。

しかし「転職2.0」ではやりがい、年収、人間関係、ワークライフバランスの全てが同時に手に入ります。

ではなぜ妥協なしの転職が実現するのか?

その理由の1つが労働人口が減少し、人材不足が常態化するというマクロの状況にあります。

学校現場でも、育休を取る先生や心を壊して休職する先生が増えており、生徒数に対する教員数が減少。

その結果、教頭先生が授業や担任をする学校も増えています。

かつては、「やめてもいくらでも変わりがいる」という理屈で社員にハードな働き方を強いるやり方が通用していました。

今後は働きやすい環境を作らなければ、転職する社員が増加し、企業の存続が危ぶまれます。

すでに人材の奪い合いは加熱しており、企業側はいい人材を探すだけでなく、今の社員に継続して働き続けてもらう必要性に迫られています。

転職は、自分の市場価値を高める「手段」

そもそもですが、仕事は需要と供給の関係で成立するもの。

みなさんが望み通りのキャリアを手にするためには、市場を意識し、自分の市場価値の最大化を図る必要があります。

自分の市場価値の最大化に、大きなインパクトを与えるのが「転職」です。

転職は自分の市場価値を高めるための手段の1つ。

年収アップの考え方と市場価値を高める基本戦略【3選】の記事でも紹介したように、年収を上げるには自分の市場価値を高めることがめちゃくちゃ重要です。

人々が「会社ありき」で働いていた時代の転職における最大の関心事は「いい会社に転職できるかどうか」でした。

大事なのは1回の転職で成功することであり、幸せな人生を送るための目的として転職は選択肢になっていました。

そういった時代には、その1回の転職で一気に年収を上げることにも意味がありました。

要するに

・とにかく何でもいいから入った者勝ち

・入社してしまえば、後でどうにでもなる

という発想です。

しかし、現在はミドル世代を中心に目先の年収につられて、1度の転職で大きな果実を得ようとして痛い目を見る人が後を経ちません。

✅️年収200万円アップ

✅️年収が1.5倍になる

✅️年収○○万円以上を保証

こういった好条件につられて、具体的な仕事の内容をよく理解しないまま入社した結果、

🌀仕事が合わない

🌀やりがいがない

🌀職場の雰囲気が悪い

といった理由で1年以内で再就職を考えなければならないケースが多発しているのです。

大事なのは、自分自身が世の中にどんな貢献ができるのかを考えること。

特に、一定の期間に何を成し遂げることができたかのかが問われます。

そのために常に「一定の期間内で成し遂げたいこと」を明確にしておく必要があります。

「タグづけ」で、自分の希少価値を高める

「市場価値を高める」=「タグ付け」

転職2.0でのメインテーマが転職における「行動」です。

●転職1.0の行動:企業の情報を得ること

●転職2.0の行動:タグ付け

この「タグ」が自分自身の市場価値を高めるための軸となります。

「タグ」とは、ウェブの世界では、情報分類するための単語や短いフレーズなどを指します。

みなさんもInstagramの投稿に「#(ハッシュタグ)をつける」といった文脈で日常的に使っている言葉だと思います。

「#グルメ」とか、「#おすすめマンガ」とかですね

タグとは簡単にいえば、ものごとを分類するための単語や文字列のことです。

例えば、美味しい料理屋さんに行ったときの投稿には「#グルメ」、「#東京」、「#肉料理」みたいなタグ付けがされている場合が多いです。

それと同じことを自分自身にも行います。

具体的には自分の職歴を分析し、自分自身を連想させるためのフックとなるキーワードをつけるイメージ。

タグは大きく分けて

- ポジション(役割)

- スキル

- 業種

- 経験

- 強み

のカテゴリーで分類します。

自分の仕事の経験を棚卸しして、それを5つのタグに分類してみればいいと思います。

地方銀行に勤務しているAさんは、地域の中小企業の融資を担当していて、各社に誠実に対応しており、社内での営業成績は上位をキープしています。

また大学ではプログラミングを専攻し、ロジカルにものごとを考えることができます。塾講師のアルバイトをしていたこともあり、わかりやすく教えることが得意とし、プレゼンスキルが高いです。

チームではリーダーを支える補佐的なポジションとして活躍しており、フォロワーシップに長けています。

Aさんをタグ付けすると、

- ポジション:融資担当

- スキル:ロジカルシンキング、プログラミング、プレゼンスキル

- 業種:金融

- 経験:中小企業相手、営業成績上位

- 強み:フォロワーシップ、コミュニケーション力、誠実性

となります。

みなさんの市場価値はこのタグの掛け合わせで考えていきます。

Aさんの例だと、

といった感じでしょうか。

個々のタグは他にも多くの人が持っているため、それ単体では市場価値は生まれません。

しかし、それぞれの掛け合わせで考えれば、そのような人材の希少性は一気に高まり、これが市場価値になります。

さらに市場価値を高めたいときには、希少性をより高めるために、どんなタグをかけ合わせたらいいのかを考え、そのタグが得られる仕事に転職すればいいのです。

これが前述した、転職は「仕事を変えること」が目的ではなく、「自分の市場価値を高めるため」の手段だということです。

もし転職市場で目当ての企業からの採用がもらえなかったとしたら、それはみなさんが無能だからではありません。

「無タグ」だからです。

「無タグ」=「自分でも自分のアピールポイントがわかっていない」ということ。

まずは自分が今まで経験してきたことを棚卸しして、自分自身のタグ付けをしてみましょう。

ワンランク上の「タグ付け」戦略

自分自身をすんなりタグ付けできた人はワンランク上の戦略を取り入れてみてください。

1️⃣「ホットな領域」との掛け合わせ

2️⃣ブルーオーシャン戦略

の2つ。

1️⃣「ホットな領域」との掛け合わせ: AI、ビッグデータ、サステナビリティなど、今の市場で注目されている分野と自分の強みを組み合わせることで、さらに希少価値を高められます。

2️⃣ブルーオーシャン戦略: ライバルが少なく、自身の強みを最大限に活かせるニッチな分野を見つけることが、成功への鍵となります。そのときのポイントとしては、離れたところをかけ合わせると面白いし、希少性が高まります。

オリエンタルラジオの中田敦彦さんも吉本興業というエンタメ界の大手事務所を退所しましたが、YouTuberとしてチャンネル登録者数500万人以上という成果を出しています。

これは「お笑い」×「教育」という対極にあるコンテンツを掛け合わせた結果じゃないでしょうか。

まさにブルーオーシャン戦略の成功者だと思います。

下に、タグの一例をあげておくので、みなさんも自分自身のタグ付けの参考にしてください。

勝つ秘訣は「いかにライバルを少なくするか」ですね

●ポジション

プロジェクトマネジメント、商品開発、新規事業開発、法人営業、カスタマーサクセス、生産管理、エンジニア、ITコンサル、ソフトウェア開発、プログラマー、システム管理、WEBマーケター、広報担当、販売員、営業事務、証券アナリスト、経理担当、人事担当

●スキル

UI/UXデザイン、英語、データ分析、プログラミング、マーケティングスキル、簿記、会計、Office、統計分析、内部統制、財務、法律、ライティング動画制作、プレゼンスキル

●業種

IT、情報通信、コンサルティング、運送、製造、不動産、土木、建設、飲食、サービス、金融、銀行、教育、小売、医療、介護、福祉、メディア、食料品、アパレル、化学、鉄鋼、機械

●経験

海外駐在、経営マネジメント、リーダー、マネージャー、新規営業、中小企業相手、BtoB、BtoC、スタートアップ、転職、転勤、異動、昇進

●強み

コミュニケーション力、誠実性、ルール順守、マナー、協調性、チームワーク、共感力、創造的能力、情報収集、成長意欲、状況把握、自己客観視、主体性、タフさ、ストレスコントロール、柔軟性、異文化理解、傾聴力、計画力、人材育成、影響力、リーダーシップ、フォロワーシップ

強い個性はいらない

みなさんの中には「タグ付け」=「個の強さ」で、それは一部の強者だけの話ではないかと思われる方がいるかもしれません。

しかし、強い個性や圧倒的な実績がなければタグ付けしたり、転職したりできないというのは誤解です。

そもそも、チームの中で協力な個性や圧倒的な実績を持つ人は1人もいれば充分。

仮にチームの全員が個性の強い人間だったら、チームは回らなくなります。

野球チームに「エースで4番」タイプを9人揃えれば、必ず勝てるわけではないというのと同じ理屈。

昔の巨人が各球団の4番バッターをFAで集めても優勝できませんでしたよね。

人にはそれぞれ自分に合ったポジションがあります。

・ピッチャー向きの人

・キャッチャー向きの人

・ホームランを打てる人

・バントなどの小技を得意とする人

・守備が得意な人

・足が速い人

など、さまざまな選手がいて、それぞれがお互いを保管しあっているからこそ、チームとして成果を出すことができるわけです。

Aさんの例にも挙げたように、誰にでもタグは存在します。

自分でそのタグを見つけ出し、掛け合わせることで自分の希少性に気づくことができます。

大切なのは自分自身のタイプを知ることです

スキル思考からポジション思考へ 逆算のキャリア形成

転職2.0の転職における「考え方」は次の通りです。

●転職1.0の考え方:スキル思考

●転職2.0の考え方:ポジション思考

従来の転職1.0での考え方では、

・とりあえず転職に有利になるかもしれないと思って英会話スクールに通う

・IT人材は有利と考えて独学でプログラミングを勉強する

・手堅そうという理由で簿記を取得する

と、目的を持たずに様々な資格を取得する人が多いです。

目的なく行動している人ほど、何の根拠もないのに「これだけ行動しているのだから、必ず報われるはず」等と思い込みがち。

これは「努力すれば報われる」という価値観を教えている日本の教育のせいでもあります。

しかし、本来は「正しい努力をすれば報われる」が正解。

努力の仕方を間違うと、物事は徒労に終わってしまうことを知っておきましょう。

転職2.0では 「どんなポジション(役割)を目指すか」を明確にし、その目標に必要なスキルを身につけることに重点を置いています。

もしくは、そのスキルが身につく会社に転職することです。

日本では待遇を上げる手段として、管理職があてがわれる傾向もあり、ポジション(役割)を目指すという意識はまだまだ希薄です。

しかし、今後はジョブ型雇用の働き方が主流となれば、必然的にポジションを意識してキャリア形成をする人が増えるはずです。

重要なのは、自分が目標としているポジションに近づくという視点。

まずは目指すべき理想像(ゴール)を想像する。

↓

その上で、今の自分を振り返り、”何が足りないか”のギャップを知る。

↓

そのギャップを埋めるためには”どんな学びが必要なのか”を考える

という順に考えるのです。

「今の自分」と「目指すべき自分」とのギャップが見えれば、次にやるべき行動が明確化しやすくなります。

ギャップを埋めるために英語が必要であれば積極的に英語を学べばいいでしょう。

あるいは逆から考えると、資格を取るよりつながりを作る方が先だと気づけば、異業種交流会や各種の勉強会・セミナーに参加するといった方法があります。

現代のキャリア形成において重要なのは、闇雲にスキルを習得するのではなく、明確な目標から逆算して必要なものを身につけることなんです。

自分を活かせる場所を見つける

転職を考えるときの転職先の「価値基準」は次の通りです。

●転職1.0の価値基準:会社で仕事を選ぶ

●転職2.0の価値基準:シナジーで仕事を選ぶ

「転職1.0」の時代は「会社で就職先を選ぶ」という発想が主流であり、転職するときも「会社で選ぶ」傾向が一般的でした。

「会社で選ぶ」とは、

・就職人気ランキングの上位企業から選ぶ

・誰もが知っている有名企業を選ぶ

・上場している企業から選ぶ

という事。

仕事の内容よりも会社のブランドを優先させる考え方です。

キャリアアップのために今よりももっと有名な会社に転職しようかな

これは危険な考え方です。

会社のブランドに価値を置いていると、自分軸での判断を放棄し、他人軸に判断を委ねてしまうから。

「有名かどうか」という他人軸で会社を選ぶと、転職先で仕事がうまくいかなかったときに別の他人軸を探そうとします。

・親や家族に納得してもらえるか

・友人や恋人に評価されるか

といった軸に翻弄され、やりたくもない仕事を我慢しながら続けることになります。

では、何を基準に転職先を選ぶのかというと「シナジー(相乗効果)」で会社を選ぶことを意識しましょう。

シナジーとは、自分が最大限に力を発揮し、成果を出せるかどうかという視点です。

転職2.0において、転職の目的は「自分の市場価値の最大化」でした。

そして前述したように、自分の市場価値を高めるときに求められるのが「タグ」でしたよね。

タグを得るには、

❌️どの会社に在籍していたか

⭕️その会社で何を達成したのか

が最も重要です。

だからこそ、シナジー(自分がいかにその会社で力を発揮して成果を出せるか)の視点で会社を選ばなければなりません。

言い換えれば、個人と会社とが、お互いに助け合いながら必要な役割を果たし、「相乗効果で成果を出す」=「シナジーを生み出す」ということです。

会社が自分の能力をしっかり活かし、成長のための投資をしてくれるかどうかが重要です。

例えば、アプリ開発をしたいのであれば、今後アプリで事業展開したいと考えている会社を選ぶべきです。

そうすれば、会社もアプリ開発への投資を惜しまないでしょう。

このように自分と会社の利害が一致する環境であれば、その会社で全力投球でき、大きな相乗効果が生まれます。

これは、会社のブランドや規模で選ぶよりも、はるかに有意義な働き方につながります。

実績・強み・やりたいこと、がない人でもできる

前述しましたが、推薦入試で大学進学を考えている生徒の中には「自分には実績や強みがないから推薦入試を受けられない」と悩んでいる生徒が多くいます。

同じように、「自分には実績や強みがないから転職できない」と思い込んでる人がたくさんいます。

しかし、実績や強みがないというのは、単なる思い込みです。

それらを明確にする方法を知らなかっただけ。

自分の実績や強みに自信が持てない、という気持ちもわかりますが、TVやSNSでもてはやされているような人はごく一部の人です。

そういった人たちと自分を比べる必要はありません

自分の強みや自分がやりたいことについて確認する方法として、「1児の教師流、自己分析」という方法がありますが、またそれはどこかで紹介させてください。

まずは簡単な試みとして、「やりたいこと」を無理矢理見つけ出すのではなく、今やっている仕事の中で、ワクワクすること、楽しさを感じられることは何か?という棚卸し、整理することからはじめてください。

この1年間、どのような仕事で

✅️会社が自分の働きを認めてくれたのか

✅️上司が自分を褒めてくれたのか

✅️やりがいを感じたのか

を思い出してみましょう。

年度末に提出する人事評価シートなどを元に考えるとわかりやすいと思います。

このように自分の仕事を棚卸しすると

❌️気が進まないけど、仕方なくやっている仕事

⭕️やっていて満足感がある、やりがいを感じる仕事

のふるい分けができるはずです。

ふるい分けをしたら、「やっていて、満足感がある、やりがいを感じる仕事がもっと出来る仕事は何なのか、どこにあるのか」という視点で考えればいいのです。

そうすれば、自分の強みがきっと見えてくるはず。

その強みこそが、「タグ」として機能するものですね

まとめ:チャンスに満ちた「転職2.0」時代を生き抜く

現代のキャリアチェンジは、我慢して苦手な職場で働き続ける必要のない、「転職を目的ではなく手段」として賢く活用する時代です。

この転職2.0の新しい時代を生き抜くためには、以下のポイントを実践しましょう。

✅️自分を「タグ付け」して強みを明確化する

✅️タグの掛け合わせで、自分の希少性を高める

✅️目的から逆算する「ポジション思考」でキャリアを計画する

✅️「シナジー」を重視して、自分を最大限に活かせる会社を選ぶ

✅️自分の強みを探す

これを実践するためにも、まずは自分の仕事を棚卸しすることからはじめてください。

最後にもう一度強調したいのは、転職をポジティブに捉えることの大切さです。

転職を考えるにあたってのみなさんの1番の課題は、実際に行動に移すまでのハードルが非常に高いところにあります。

しかも、そのハードルは法的な規制や罰則に基づく物理的なハードルではなく、個々人の内面に存在する心理的なハードルです。

・気軽に面接を受けてみるなんて、その会社に失礼かもしれない

・もっといい条件を求めて転職するのは、今の会社への裏切りなのかな

そういった後ろめたい感情は、呪縛以外の何者でもありません。

このブログで伝えている転職の大原則です。

①転職は後出しジャンケンと同じ

②転職にはリスクがあるけど、転職活動はノーリスク

①転職は後出しジャンケンと同じ

転職活動をしていて、

✅️今より年収がアップする会社が見つかればそれでOK

✅️見つからないんだったら今の会社にいればOK

ということです。

どっちに転んでも損することはありません。

②転職にはリスクがあるけど、転職活動はノーリスク

転職活動には仕事のあとに

✅️自己分析したり

✅️自分がやりたい仕事はどんな仕事なのか

✅️どんな生き方をしたいのか

と考えたりする時間は必要ですが、今の生活(特に収入面)に悪影響を及ぼすようなリスクはありません。

完全なノーリスクです。

これからは転職しているのが当たり前の時代になってきます。

もっと気楽に転職を考えてください。

このブログでは転職をするときは転職サイトではなく、転職エージェントをオススメしています。

転職エージェントを使うべき理由【5選】】の記事にもあるように、転職活動では転職エージェントを使うことが最適解であり、条件のいい職場に転職するための1番の近道です。

情報収集段階でも、エージェントに相談するだけで新たな選択肢が見つかることが多いです。

- 他社の給与相場のリアルな情報が手に入る

- 「自分の価値観」を伝えた上での職場探しができる

- 履歴書・職務経歴書の添削もしてもらえる

- 模擬面接なども無料で活用可能

意外と知られていませんが転職エージェントの登録・相談は無料です。

そのため「今すぐ転職しない」前提でもOKという安心感をエージェントに与えておけば無理な転職も勧められません。

もし、現職より50万円以上年収が高い企業が存在すれば、転職の選択肢が現実的になります。

このブログでオススメできる厳選した転職エージェントは次の2社です。

- 30~40代:JACリクルートメント

- 20代:マイナビAGENT

が良いと思います。

JACリクルートメントについて紹介します。

- 業界3位の転職エージェント

- ハイクラスとか専門職向けて即戦力を求める求人案件が多い

- ハイクラス(専門職)の条件を求めている求人案件が多いので、合うとか合わないがはっきりしやすい

- 基本的に評判はかなり良い

- 実際に使ってみた人に聞いても大満足の対応

JACリクルートメントの対象は年収600万円以上の人ですが、今の年収がそこに達していない人でも登録してみるのがいいと思います。もしJACリクルートメントに相手にしてもらえたらそれだけで、年収アップの可能性があるので「待遇をアップさせたい!」という人はぜひコンタクトを取ってみるといいと思います。

次にマイナビAGENTについて紹介します。

- 日系大手が得意分野

- 20代~30代前半の求人に強い

- 親身になって相談にのってくれる

- ブラック企業を避けたい人におすすめ

このエージェントは「ハイクラス」というイメージが薄いかもしれません。でも、マイナビAGENTの得意分野は「日系大企業」なんです。大企業の求人案件が多いので、年収が上がる可能性は十分に高いと言えます。

「今20代で年収を絶対上げたい。でも転職活動は初めて」みたいな人には間違いなくこのエージェントをオススメします。

☑️本当に楽しくて、やりがいのある仕事をしているとき

☑️我慢しながら仕事をやらされているとき

どちらが高いパフォーマンスを発揮できると思いますか?

当然ながら前者ですよね。

我慢しながら働いても、十分なパフォーマンスは発揮できません。

本来もっとパフォーマンスを発揮できるはずの人が、我慢しているがゆえに、生産性を低下させているのだとしたら、会社のためにもなりません。

そういったことに気づいた会社は、生産性を高めるためにも、社員個人の働きやすさを重視する方向へと舵を切り始めています。

そういった会社が率先して、働き方改革や女性活躍、ダイバーシティの取り組みを進めています。

つまり、「何かしら会社に不満があっても、我慢して働かなければならない」というのは、かつての日本の常識を引きずってしまっているがゆえの思い込みで、自分次第で我慢せずに働ける状況は整ってきているのです。

一見すると不安な時代に見えるかもしれませんが、これらは自分らしく輝ける場所を見つけるための、大きなチャンスでもあります。

まずは、あなたの経験を「タグ付け」することから始めてみませんか?

ということで、今日の授業を終わります。