どうも!こんにちは、1児の数学教師です。(^o^)/

今から限りある人生の過ごし方についての授業を始めたいと思います。

みなさんは文章を書くのが得意ですか?

「文章を書くってライターやブロガーの仕事でしょ?」

そんな風に思っていませんか?

実は今、職種を問わず、すべてのビジネスパーソンにライティング力が求められる時代になっています。

たとえば、次のような場面を思い出してみてください。

・上司やクライアントに送るメール

・提案書や資料の作成

・社内チャットでのやりとり

・採用応募時の自己PR文や履歴書

・SNSやブログでの発信(企業・個人問わず)

これらすべてに共通して必要なのが、「わかりやすく、意図が伝わる文章を書く力」です。

しかも、この力はAIには代替されにくい「人間らしい強み」でもあります。

さらに近年は、副業やキャリアの多様化が進み、自分の考えを文章で伝える力=仕事の成果や信用につながる力という認識が高まっています。

そしてもうひとつ注目すべきは、ライティング力はポータブルスキル(どの業界でも通用するスキル)だということ。

つまり、転職しても業界が変わっても活かせる、一生使える武器なのです。

この記事では、そんなライティング力をビジネススキルとして高めるためのコツをお伝えしていきます。

ぜひ最後まで読んで、明日から実践できるヒントをつかんでください。

私は15年以上公立高校の教師として数学を教えていましたが、そのときの働き方に疑問を感じ、国立大附属高校に転職しました。今まで偏差値40未満の学校から偏差値70以上の学校に勤務し、5000組以上の生徒や保護者と関わってきました。子育てや家族のありかたは本当に千差万別です。そういったことを考える中で

- 教師として生徒との向き合い方

- 自分の家族との向き合い方

- 自分の人生との向き合い方

について考えさせられることも多く、「人生には限りがある」という当たり前のことを意識するようになりました。

私はもともと貧乏性でお金に対してケチケチしてるタイプでした。

しかし、結婚して子どもが生まれたことで、改めて自分の人生計画を見つめ直すことに。

その結果、「家族で思い出を作ることにお金を使いたい」と思うようになったんです。

そこからは、お金について学び始めました。

ファイナンシャルプランナーや簿記などの資格を取得し、NISAを活用して投資もスタート。さらに、夜間の大学院にも通い、自分の教員免許を専修免許へとステップアップ。

おかげで、大学院卒の給与体系に移行することにも成功しました。

- 給与収入

- 資格手当

- お金の知識

- 配当金

のバランスをとりながら、年々収入を増やすことに成功しています。

今回の授業のテーマは【どの業界でも通用する!転職に強い「ライティングスキル」の育て方【3選】】についての内容です。

ライティングスキルの向上にはある程度の数をこなす必要がありますが、やみくもに数をこなしてもうまくいきません。ライティングに関するポイントを押さえた上で数をこなせば、ライティングスキルは劇的に向上することを約束します。

良い文章を書くには、書く前の準備が重要!

「構造シート」を使って、主眼と骨子を整理する。

生成AIに頼らないライティングスキルの習得

私は文章を書くのがめちゃくちゃ苦手です。

文章を書くのが苦手になった理由は、小学生のときに通っていた塾で出された読書感想文の宿題・・・

『クレヨン王国の12ヶ月』という小学校低学年向けの本があって、その本の各章の読書感想文が毎週(毎月だったかも)宿題として出されていました。何を書けばいいかもわからなかったし、その宿題の苦手意識で小・中学生のころは読書することも苦痛でした。

高校生になって文系・理系を選択するときの理由も「文系=文章を書く」というイメージだったので、それを避けるために理系を選択したといっても過言ではありません。

しかし、社会人になってから「文章を書く」ことは文系・理系だけでなく、業界を問わず必要だということに気付かされました。

今はChatGPTやGeminiなどの生成AIが文章を作ってくれますが、完璧な文章を作ってくれるわけではありません。

生成AIが作ってくれた文章は50~60点ぐらいの内容です。

それを「自分の力で」70~80点に改良していかなければなりません。

企画書やプレゼン資料は重要度が高いので、完成度を90~100点にする必要があります。

生成AIが作ってくれたものを、よりよいものにするためもライティングスキルを高めることが重要です。

私は文章を書くことが苦手ですが、以前ほどの苦手意識はなくなってきたように感じます。

それはあるポイントを意識しているからです。

ライティングは奥が深く、細かいテクニックもたくさんありますが、あるポイントを意識すれば劇的に向上します。

そこで今回は文章を書くことが苦手な人にも、私が意識しているライティングのポイントを紹介したいと思います。

ポータブルスキル(ライティングについて)

実質賃金1%アップの目標設定にむけて、準備しておくこと【5選】の記事でも紹介したように、ポータブルスキルを身につけることはとても重要です。

まずは、ポータブルスキルについて復習しておきましょう。

ポータブルスキルというのは「持ち運び可能なスキル」のこと。

ポータブルスキルの例

・プレゼンスキル

・コミュニケーション力

・ロジカルシンキング

・時間管理術

・ライティングスキル

他部署、他社でも通用するスキルのイメージですね

このブログでオススメのポータブルスキルは次の4つです。

1️⃣ライティングスキル

2️⃣タイピングスキル

3️⃣タイムマネジメントスキル

4️⃣ポジティブシンキング

今回の記事はその中でもライティングスキル向上のための内容になっています。

- ライティングスキルが高いとはどういうことなのか?

- 良い文章と悪い文章の違いは?

- ライティングはセンスなのか?

といったことにも触れていきたいと思います。

ライティングスキルが高いとは?

みなさんが日々の仕事で文書を作る場面は

・日報を書く

・取引先にメールを送る

・企画書、報告書を書く

などがあがると思います。

ライティングスキルが高いというのは、こういう場面で、

1️⃣読みやすい、わかりやすい

2️⃣論理的

3️⃣趣旨が明快

といった文章を書けることです。

もう少し踏み込んで説明すると、「ライティングが得意」とは、ただ文章を書くスピードが速いとか、難しい言葉を使いこなせる、という意味ではありません。

本当にライティングスキルが高い人は、次のような特徴を持っています。

1️⃣ 読みやすい、わかりやすい → 読み手に伝わる文章が書ける

読み手の立場になって、「何が知りたいか」「どこでつまずくか」を想像できる人は、自然と読みやすい文章になります。情報をただ並べるのではなく、相手の理解を助ける構成や言葉選びができることが第一歩です。

2️⃣ 論理的 → 論理的な構造で整理できている

話の順序や構成がバラバラだと、どれだけ内容がよくても伝わりません。

ライティングスキルが高い人は、「結論→理由→具体例→まとめ」といった論理の流れを意識しながら書けるのが強みです。

3️⃣ 趣旨が明快 → 無駄がなく、わかりやすい表現ができる

「つまり何が言いたいの?」と思われる文章は、読まれない・信用されない時代です。

情報の取捨選択がうまく、短くても要点が伝わる文章を書ける人こそ、ライティング力が高いと評価されます。

このように、ライティング力とは単なる「書く技術」ではなく、伝える力・構成力・思考力の総合力です。

このスキルを磨くことで、

・プレゼンや資料作成

・メールやチャットでのやり取り

・転職時の履歴書・職務経歴書作成

・Webでの情報発信(SNS・ブログ)

など、あらゆる場面であなたの強みになります。

良い文章と悪い文章の違いは?

みなさんは普段から雑誌、書籍、ブログ、SNS、新聞、書類で様々な文章を目にしています。そういった無数の文章の中で「良い文章」、「悪い文章」に無意識に出会っているでしょう。

ここでは

- 良い文章

- 悪い文章

の違いを考えたいと思います。

どれも良い回答ですし、正解だと思います。

ただ答えが無数にあるとゴールが難しくなってしまうので、ここでは「最後まで読まれる文章が良い文章」と定義します。

逆のことを考えてみましょう。

例えば、わかりづらい文章だったらどうなるでしょうか?

おそらく読み進めるのをやめる人が多いはずです。

テンポが悪い文章だったら?間違いだらけの文章だったら?

どちらにしても途中で読むのをやめてしまう人が増えていきます。

そう考えていくと、最後まで文章を読んでもらう事がどれだけ難しいことか、理解してもらえるのではないでしょうか。

みなさんが普段観ているYouTubeやInstagram、TikTokでもショート動画が流行っています。それは最近の傾向では、長い時間の動画に耐えることができない人が増えてきているということです。

特に近年のネットユーザーは長文への耐性が低下しています。かったるさを感じたらすぐに離脱してしまいます。そういった忍耐力のない読み手に情報を不足なく届け、メッセージを伝えるためには、文章力を磨かなければなりません。

最後まで読まれない文章、悪い文章、というのはどういうものでしょうか?

つまり、これらの逆を考えれば、最後まで読んでもらえる文章に近づいていくことができそうです。

ライティングはセンスなのか

芸術鑑賞や文化祭、体育祭のあとに生徒が書いた感想文を読む機会がありますが、文章が上手い生徒は確かにいます。その生徒自身も文章を書くことを得意としていると思いますが、おそらく「文章の書き方」を意識しているわけではないと思います。「文章の書き方」を意識せずに、もっと読みたくなる文章、おもしろい文章を書ける生徒はライティングのセンスがあるというのでしょう。

ただし、ライティングスキルというのはあくまでも「スキル」=「技術」だということです。

野球が上手い、サッカーが上手い、絵が上手い、数学が得意、というのはある種のセンスだと思いますが、センスがなくても努力で伸ばしていけることも事実です。逆にセンスがあっても努力しなかった結果、伸びなかった生徒をたくさん見てきました。

要はライティングのセンスがなくても、「文章の書き方」を知れば努力で伸ばしていくことができます。

ライティングスキル向上に向けてポイント【3選】

ライティングスキル向上のためのポイントは次の3つです。

- 文章の多層性を知る

- 「構造シート」で整理する

- 結論を先に書く

この3つの説明に入る前に、もっと意識してほしいことがあります。

それは、書く前の準備が9割だということです。

みなさんは休日に遠出をしたり、旅行に出かけるとき、仕事で外出先に向かうときにGoogle マップや乗り換え案内で経路を検索してから出かけますよね。

これは文章を書くときも同じ。

目的地を定め、経路を確認することをオススメします。

外出するときは経路を確認してから出かけるのに「文章を書く」となると、いきなり書き始めてしまう人が多くいます。

たまたま上手く書き上げられればラッキーですが、迷い始めると、人は何時間でも好きなだけでも迷えるので、無限に時間を費やすことになっちゃいます。

そうならないために必要なのが文章を書く前の準備・段取りです。

地図に相当する下準備です。

仕事でも料理でも「段取りが全て」といわれますが、これは文章を書くことも同じ。

文章を書き始める前の「準備・段取りが全て」だといっても過言ではありません。

このことを意識したうえでライティングスキル向上のための3つのポイントを紹介していきましょう。

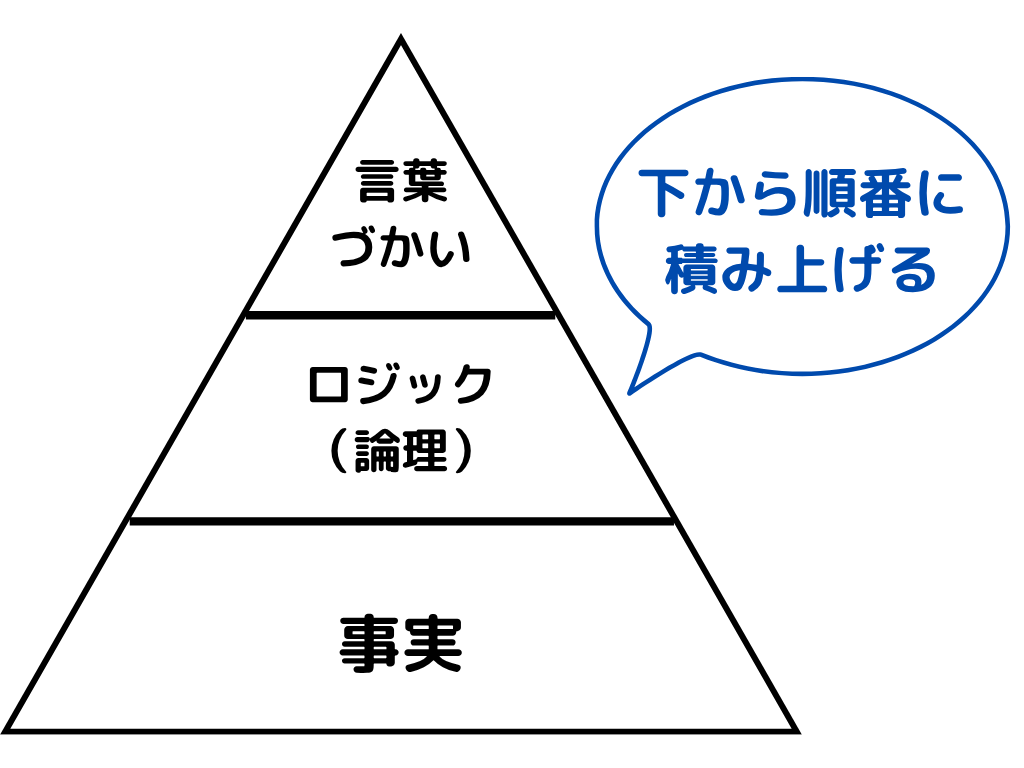

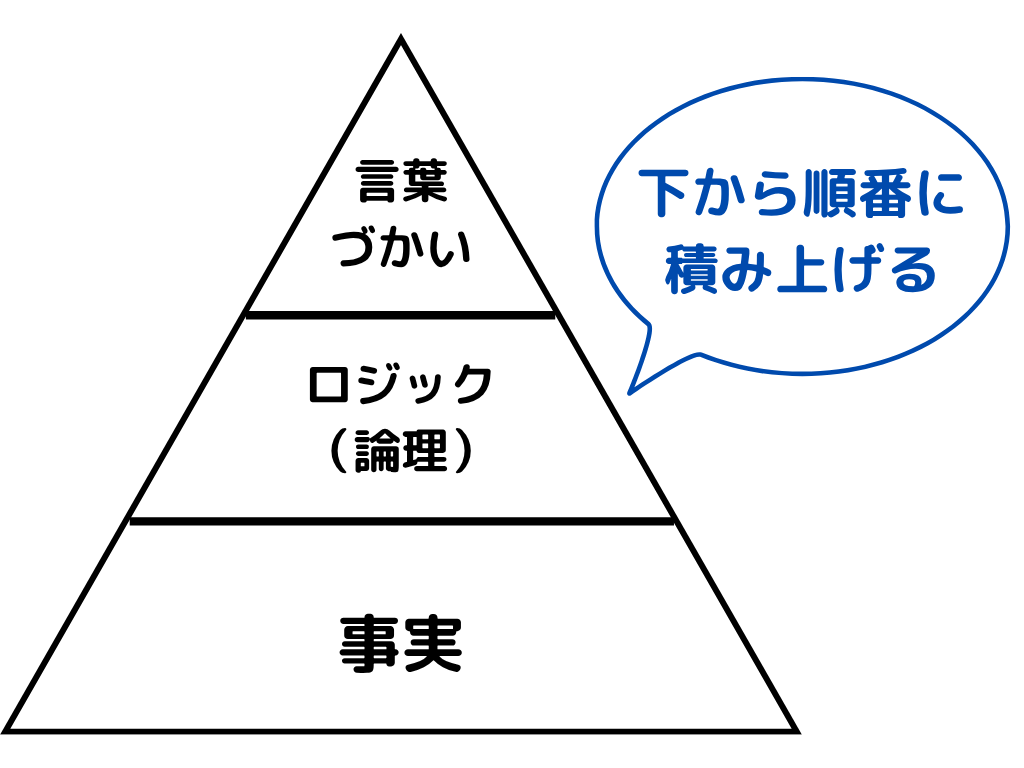

①文章の多層性を知る

「良い文章」=「最後まで読まれる文章」と定義しましたが、最後まで読まれる文章というと、

・気の利いた言葉を選ぶ

・目新しい慣用句を使う

のように、文章を工夫させようとする人が多いです。

しかし、そのやり方はすじがいいとは思いません。

では、どこに力を入れるべきなのでしょうか?

それを理解するには、まず、文章の多層性について知っておく必要があります。

地面が落ち葉、腐葉土、黒土と層になっているように文章も概要のレイヤーが積み重なってできているということです。

みなさんが目で追っているこの文字列、目に見えている言葉遣いそのものが、1番表面のレイヤー。

ここでは「言葉遣い」と呼ぶことにしましょう。

言葉遣いの下には、どんな文章でも、表層の論理が仕込まれています。

言いたいこと・伝えたいことはこうだから、ゆえにこうなのだ。という「ロジック(論理)」のレイヤーです。

さらにその下には、この世界の事柄一つ一つ、ここでは「事実」と呼ぶレイヤーがあります。出来事や日付、人の名前、物の名前、行為、場所など。この層から取ってきた事実を組み合わせてロジックは形作られています。

「事実」「ロジック(論理)」「言葉遣い」の3つのレイヤーは、取り返しのつかない順序で積み重なっています。

✅️ どれだけ美しい文を連ねても、事実が間違っていれば0点

✅️ ロジック(論理)がおかしな文章は、言葉遣いでは挽回できない

ライティングスキルを高めたければ、「事実」→「ロジック(論理)」→「言葉遣い」の順番に積み上げていく思考をまずは意識してください。

②「構造シート」で整理する

安定した品質の文章を早く書き続けるためには、何より迷う時間を減らす工夫が必要です。そのための方法で「構造シート」を紹介したいと思います。まずは最初の30本目位までは必ずこの構造シートを書くようにしましょう。

構造シートの作り方はシンプルです。容姿はA4コピー紙でもノートでも何でも構いません。

① 紙の上のほうに大きく線を引いて、テーマ(主眼)を書く欄をつくります。この段階では空欄のままとします。

② 箇条書きで書こうとする話題を列挙していきます。

③ 並んだ話題を眺めながら、これから書く文章の主眼を見定め、テーマ欄に書き込みます

④ どの話題から切り出していくべきか、主眼に準じるよう吟味し、項目の左横に順番を数字で書き込んでいきます。

⑤ 紙を変え、テーマ欄に主眼を書き込み、順番通りに並べ直します。もししっくり来なければ、また順番を吟味し、書き込み、紙を変えてやり直します。

⑥ アピールした優先度を項目の右側にABCの3ランクで格付けしていきます。

構造シートのトレーニングで大事なのは、必ず手書きでやること。

最初からパソコンの画面で打つようになると、いちいち主眼と骨子を打ち込んでいるのがめんどくさくなって、いきなり文章を書き始めるスタイルに戻ってしまう人が多いためです。

文章を書き始めてしまえば、構造シートなんて埋めているよりささっと書き上がるような気がします。うまくいった時はそう感じるでしょう。

しかし、何回かに1回は必ず迷い道に入ってしまいます。

15分で書けるはずが、気づけば4時間も5時間も過ぎているなんてザラです。

構造シートを埋める作業は最初は30分ぐらいはかかりますが、すぐに早くなってきて数分で埋められるようになるでしょう。

❌️いきなり書きはじめて15分で仕上がるときもあれば4~5時間かかるときもある

⭕️いつも30分で仕上がる方法を選ぶ

これが毎日安定して大量に書き続けるための秘訣です。

また、並び替えるたびにシートを書き直すのではなく、番号を振り直すだけでいいじゃないかという人もいます。

しかし、順番通り書き直すことで、全体の流れがクリアに認識され、仕上がりのイメージが明確になります。

文章を書くのが苦手な人はこれを作成することにもハードルを感じると思いますが、10回も書けばコツがわかって構造シートの作成が早くなります。

コツがわかったあとも30~50回は手書きで構造シートを書くようにしてください。

そこまでくると後は自然に頭の中で構造シートを作ることができます。

まどろっこしく思える構造シートですが、手紙でも日記でもいいので何度も練習してください。

めんどくさがらずにトライしてください

主眼と骨子

構造シートを埋めるためのポイントは主眼と骨子です。

主眼とはテーマのことです。

・広告の世界ではコンセプト

・雑誌の世界では切り口

・新聞の世界では意義づけ

・学術の世界ではテーゼ

に当たります。

言葉はどれでも良いのですが、

✅️ その文章で何をいうのか

✅️ 何を言うための文章なのか

という目的のことだと思ってください。

もし主眼(テーマ)のない文章があるとしたら、それは行くあてのない外出のようなもので、どこへ向かうべきかわからないまま歩き続けることになります。

次は骨子についてです。

主眼が目的地なら、骨子は経路といってもいいかもしれません。

手段を達成するための骨組みのことを、骨子と呼んでいます。

文章における骨子は、「要素」、「順番」、「軽重」の3つから構成されます。

別の言葉でいうと、

✅️要素 → 「何を」話すか

✅️順番 → 「どれから」話すか

✅️軽重 → 「どれくらい」話すか

ということです。

この3つは常にワンセットで、どれか1つかけても骨子としては成立しないことに注意してください。

要は、地図で行き先と経路を確認してから出かけるということ。

道に迷わないために作文でも出発前にやりましょう。

5W1H の法則

文章も概念(言葉遣い→ロジック(論理)→事実)のレイヤーが積み重なってできているということを説明していましたが、その土台となるのが「事実」です。

事実を揃えていくときに、1つのガイドとして便利なのが有名な5W1Hの法則です。

5W1Hってなに?

・Who(誰が)

・What(何を)

・When(いつ)

・Where(どこで)

・Why(なぜ)

・How(どうやって)

5W1Hは決して万能ではありませんが、今もっている情報に何が欠けているかを考えるときに、役立つことが多いと思います。

● A高校の教員がプログラミング教室をひらく

● 夏休みの8月1日10時からA高校の多目的ホールで

● 入場無料。事前の応募フォームで申し込みをした先着50名のみ

こういった架空のイベントを考えてみました。これに5W1Hを当てはめてみると

● A高校の教員がプログラミング教室をひらく

→Who、What

● 夏休みの8月1日10時からA高校の多目的ホールで

→When、Where

● 入場無料。事前の応募フォームで申し込みをした先着50名のみ

→How

5W1Hに当てはめてみると、Whyが抜けていることがわかりました。

このプログラミング教室開催の目的は「地域の小中学生にプログラミングを通してA高校で学ぶ楽しさを知ってもらう」ということです。

● A高校で学ぶ体験をしてもらう

● 地域貢献のため

といった要素がそろってきます。このようにパーツを揃えるときの抜け漏れのチェックに5W1Hは有効です。

骨子を組み立てる

主眼を決めたら、今度はそのテーマをうまく伝えられるように骨子を固める作業です。

先ほど、骨子は「要素・順番・軽重」、つまり「何を・どれから・どれくらい」だと説明しました。

骨子を立てる際に肝心なのは、要素→順番→軽重の順に決めるということです。

この順番を間違えると迷い道に入り込んでしまうので注意してください。

先ほどの架空のプログラミング教室を題材に考えてみましょう。

◇パーツ◇

● A高校の教員がプログラミング教室をひらく

● 夏休みの8月1日10時からA高校の多目的ホールで

● 入場無料。事前の応募フォームで申し込みをした先着50名のみ

● A高校で学ぶ体験をしてもらう

● 地域貢献のため

まずここでの主眼(テーマ)は

とします。

プログラミング教室の案内の材料を以下のように順番を変えてみました。

◇パーツ◇

① A高校で学ぶ体験をしてもらう

② A高校の教員がプログラミング教室をひらく

③ 夏休みの8月1日10時からA高校の多目的ホールで

④ 入場無料。事前の応募フォームで申し込みをした先着50名のみ

⑤ 地域貢献のため

意図を説明してみます。

まず1,2 で関心を引き、3で概要を提示。段落を変え、主眼に据えた50人限定という話と申し込み方法を説明します。再び段落を変え、不可的な要素5で情報に厚みを持たせて終わります。もちろんこれが全員に当てはまる正解ではありません。

順番の次は軽重です。

その話題を

・どれくらい重点的に語るか

・さらっと流すか。

私はいつもABCの3段階評価で見定めています。

手段を伝えるために役立つか考えながら、先程の順番に沿って決めていきましょう。

こんな具合です。

◇パーツ◇

① A高校で学ぶ体験をしてもらう → A

② A高校の教員がプログラミング教室をひらく → B

③ 夏休みの8月1日10時からA高校の多目的ホールで → B

④ 入場無料。事前の応募フォームで申し込みをした先着50名のみ → A

⑤ 地域貢献のため → C

最もアピールしたい部分にA、基本情報にB、付帯情報にCをつけてみました。

みなさんならどこに重みを持たせるか考えてみてください。

とりあえずこれで骨子が固まりました。

③結論を先に書く

骨子は「要素・順番・軽重」、もしくは「何を、どれから、どれくらい」でしたね。

このうち、1番時間をかけて考えるのが「順番」です。

話題の箇条書きと主眼を眺めながら、どの話題から話すかを決めなければならないからです。

ただし、文章には、どの順番で話題を並べたら効果的かという、ある程度の定番パターンがあります。

それが「最初に大事な話題から書く」ということです。

結論や論点を最初にズバリ提示し、確信から切り込む。

すなわち、文章を最後まで読みたくなるような、魅力的な一段落を最初に持ってくるということです。

⚫︎結論を最初に持ってくる文章の例⚫︎

結論 → 問題的 → 状況説明 → 付帯情報

結論を先に持ってくるというのは、新聞記事やレポート、説明文など、あらゆる実用的な文章の基本とされています。

ビジネスの世界ではよく「PREP法」などと言われています。

PREP法

Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(結論)

① Point (結論/要点):最初に伝えたい結論や要点を述べます。

② Reason (理由):なぜその結論になるのか、理由を説明します。

③ Example (具体例):理由を裏付ける具体的な事例やデータを示します。

④ Point (結論/要点):最後に、もう一度結論を繰り返して、相手に印象づけます。

この構成によって、相手に結論を最初に伝え、理由や具体例で納得させ、再度結論を述べることで、より理解しやすく、記憶にも残りやすい説明が可能になります。

今はクリック1つで別のページにジャンプされてしまうWebの世界では、以前にも増してこの結論を最初にいうことが求められています。

冒頭で読者の興味をぐいっと引きつけ、関心をキープしたまま、目標である「文章を最後まで読ませる」までこぎつける。

そんな文章設計がネット時代の基本だと考えています。

リライトについて

ここまでで大まかな文章の書き方について説明してきましたが、これで終わりではありません。

体感的には構造シートを作って文章を書き終えた時点での到達点は50~60%といったところでしょうか。

ここから何度も何度もリライト(書き直し)をする必要があります。

私の考えるリライト(書き直し)のポイントは「音読」

音読することでリライトの半分はクリアできていると思います。

黙読ではダメです。音読すると、目で、耳で、口で文章の違和感を感じ取れるでしょう。

このリライトもいろいろな注意点やテクニック的な要素がたくさんあります。

リライトの注意点やテクニック例

・重複チェック

・文末のバリエーション

・時制の混合

・主語と述語の関連

・読点(、)の置き方

・漢字とかなのバランス

・「が」や「で」での文章のつなぎ

・接続詞の置き方

・列挙の「と」、「や」について

・~したり、の「たり」は省略しない

・主語の「は」、「が」の使い分け

などです。これでもリライトの注意点、テクニックの一部ですが今回は長くなりすぎるのでここでは省きます。

ライティングスキルについては、私も現在進行形で勉強中なので、まだみなさんに伝えるというレベルではありません。

いずれこのブログで自信をもって”ライティングスキルの高め方【リライト編】”のような授業ができるように頑張りたいと思います。

最初は構造シートの書き方を身につけるだけでも劇的に文章力は向上するので、めんどくさがらずに「構造シート50枚作成」を目指してみてください。

まずはスモールステップで10枚からのスタートですね。

10枚でもやってみれば、今回の授業で言っていた意味がわかると思います。

まとめ

今回の記事では、どの業界でも通用する!転職に強い「ライティングスキル」の育て方【3選】ということで、ライティングスキル向上のための内容でした。

良い文章を書くには、書く前の準備が重要!

「構造シート」を使って、主眼と骨子を整理する。

ここでは「良い文章」=「最後まで読まれる文章」と定義しました。

最後まで読んでもらえる文章を書くための、ライティングスキル向上のポイントは次の3つです。

- 文章の多層性を知る

- 「構造シート」で整理する

- 結論を先に書く

①文章の多層性を意識する

地面が落ち葉→腐葉土→黒土と層になっているように、文章も概要のレイヤーが積み重なってできています。

「事実」「ロジック(論理)」「言葉遣い」の3つのレイヤーは、取り返しのつかない順序で積み重なっています。

✅️ どれだけ美しい文を連ねても、事実が間違っていれば0点

✅️ ロジック(論理)がおかしな文章は、言葉遣いでは挽回できない

ライティングスキルを高めたければ、「事実」→「ロジック(論理)」→「言葉遣い」の順番に積み上げていく思考をまずは意識してください。

②「構造シート」を作成する

いきなり文章を書き始めるのではなく、書く前の下準備として主眼(テーマ)と骨子をもとに「構造シート」の作成してください。

文章を書き始めてしまえば、構造シートを作るよりもすぐに書き上がるような気がします。しかし、毎回安定して大量に書き続けるための秘訣は

❌️いきなり書きはじめて15分で仕上がるときもあれば4~5時間かかる方法を選ぶ

⭕️いつも30分で仕上がる方法を選ぶ

ということです。

構造シートを埋める作業は最初は30分ぐらいはかかりますが、すぐに早くなってきて数分で埋められるようになるでしょう。

③結論を先に書く

最近はショート動画の流行やタイパ(タイムパフォーマンス)といった言葉もあるように、現代人は時間に追われています。

そういった人たちに最後まで文章を読んでもらうには最初に結論を説明することが重要。

最近の主流はPREP法と呼ばれる手法です。

Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(結論)

「前提や背景から説明して、後半になるにつれて盛り上がり、最後に結論を書く。」と言った文章も魅力的ですが、冒頭でどういう話なのかわからない文章は最後まで読まれる確率がグッと下がります。

みなさんも家電量販店で冷蔵庫や洗濯機、テレビを購入するときのことを考えてみてください。

最近の家電の流行やそのメーカーのこだわりを説明されてから「あなたに合うのはこれです!」と言われるより、最初に「これがオススメです!」と言われてから、商品を説明された方がスッと頭に入ってくると思います。

文章を書くときにも、このことを意識してください。

繰り返しますが、ライティングスキルというのは「スキル」=「技術」です。

文章を書くのが苦手な人もこの3つのポイントを押さえて練習すれば確実に上達します。

冒頭でも説明したように、このライティングスキルというのはどの業界、どの職種でも必要なスキルなので、しっかり身につけておきましょう。

今回のライティングスキルについての内容は、私が『新しい文章力の教室』という唐木元さんの書籍を読んで、文章を書くときに意識していることを紹介しました。

この記事では紹介できなかったリライト(書き直し)のことも丁寧に書かれているので、この記事を読んで興味をもった方は是非書籍も購入してください。

ということで、今日の授業を終わります。